今年のGWは、休みの並びが良くてなんと10連休!ということで、久しぶりの海外、しかも憧れの地イタリアに行ってきました~(≧◇≦)が、帰国してかなりの時差ボケに苦しんでいます(>_<)帰国した初日は夜中2時まで、昨夜は夜中4時まで眠れず…今まで何回かヨーロッパやアメリカなど長距離フライトは経験していますが、今回ほどひどい時差ぼけは初めて。さて、どうせ眠れないなら、ブログを書いて時間をつぶしましょう(^^;)今回は時差ぼけと中医学的養生の大特集です~♪

時差ぼけ

時差ぼけとは数時間以上の時差がある地域間を飛行機などで短時間で移動した際に起こる、心身の不調状態のことです。周囲で発生している外因性リズムと身体に刻まれている内因性リズムに同期のずれが生じて、このずれが修正されるまでの期間に起こります。

時差ぼけの主な症状

不眠や眠気、疲労感、頭重感、食欲不振、イライラ感などがあります。不眠、眠気については到着後2~3日がピークで、大体1週間かけて徐々に戻っていきます。

時差ボケになりやすい人

- 規則正しい生活をしている人、特に朝型の人

- 中高齢者

- 考えすぎる人(神経質)

また、1日の周期が短くなると人の身体は順応しにくいといわれており、時差ぼけが起こるといわれています。アメリカやハワイなど日本から東へ移動した場合は現地に滞在している間、ヨーロッパなど日本から西方面に向かう場合は帰国してから、時差ボケが起こる傾向にあります。

全部当てはまってるじゃん…(:_;)

時差ぼけの解消法法

- 太陽の光を浴びる…身体の体内時計は、太陽光によってリセットされます

- 決まった時間に消化のよいものを食べる

- お昼寝をしすぎない…お昼寝するなら、早めの時間帯に短時間で

- 軽いジョギングやウォーキングなどで体を動かす

- 寝る前はテレビや携帯電話などの明るい光を見ない

時差ぼけ解消薬

「ロゼレム」という薬が時差ぼけに有効といわれています。

メラトニンは、体内リズムの調節に中心的な役割を果たす、脳の松果体という部分から分泌されるホルモンで、眼から入った光によって分解されます。

そのため、太陽の光が強い昼間にはメラトニンが少ない状態が続きますが、太陽が沈んで暗くなってくるとメラトニンは増えてきます。

この増減リズムを利用して、身体は「昼」と「夜」を認識しています。

「ロゼレム」はメラトニン受容体を刺激することで、その作用を強め、体内時計が「夜」に調節され、自然と眠気を生じるようになります。不眠症の治療に使う医療用医薬品ですので、時差ぼけがひどいときに、かかりつけ医に相談してください。一般的差睡眠薬とは違い、くせになることもないので、安心して使えます。

中医学からみる時差ボケ

約2000年前の中国の医学書『黄帝内経』では、人体の生理的なリズムと「衛気(えき)」の関係について記述があります。

衛気とは体を守る防御システムで、「衛気は昼は陽分(体表)を行き、夜は陰分(体内)に入る」とされています。昼間は体の表面を巡って外からの刺激から身を守り、夜間は内部に入って胃腸など内臓の働きを助けます。夜間に衛気が体内に入ることで体表の防御力が低下するため、私たちは自然と布団やブランケットで体を保護します。この衛気の運行が時差により乱れると、様々な不調が生じると考えられ、これが現代の時差ぼけと言えます。

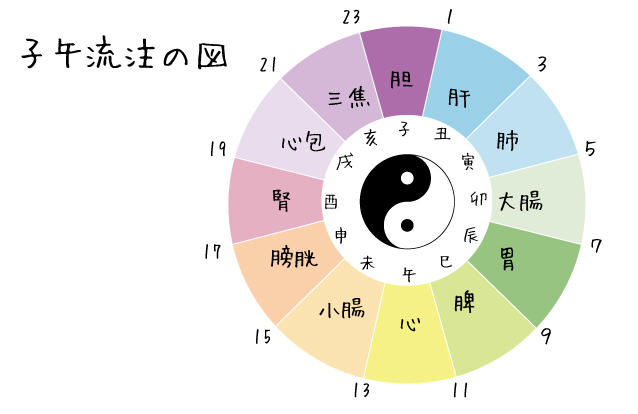

今回はこの時間と養生の考え方「子午流注(しごりゅうちゅう)」についてお伝えします。

「子午流注」

子丑の時間(23時~3時)…胆系・肝系

子丑の時間(23時~3時)…胆系・肝系

「肝(かん)」は新陳代謝を行い、消化吸収を助ける胆汁を作り出して、栄養を蓄えたり解毒したりしています。23時前に就寝することでこれらの働きが活発になります。

反対に、夜更かしすることで、新陳代謝や解毒の働きがうまく働かず、顔色が悪い、目の下のクマ、顔にしみができやすいなどの症状があらわれやすくなります。

寅卯の時間(3時~7時)…肺経・大腸経

寅の刻に深い睡眠をとっていると深い呼吸がしやすく、朝にスッキリと目覚めることができます。呼吸器系が弱い方はこの時間帯に咳や喘息などの発作が起きやすいと言われています。

卯の刻は大腸の運動が盛んになるため、散歩や軽いストレッチなど朝の運動は、排便を促すのに最適です

辰巳の時間(7時~11時)…胃経・脾経

消化器系の働きが活発になり、消化吸収が盛んに行われる時間です。栄養を吸収するためにしっかり朝食をとることが大切です。朝食を食べない生活が続くと、体が栄養を吸収できず、冷え、貧血のもととなります。

午未の時間(11時~15時)…心経・小腸経

午の刻の昼食後、15分程度の仮眠をとることで、「心(しん)」が司る「神(しん)」(精神)を養い、午後の仕事や勉強を効率よく行うことができるとされています。

申酉の時間(15時~19時)…膀胱経・腎経

腎は排泄を司る臓腑なので、この時間帯は排尿によって体の毒素を排出するのに最適とされています。利尿作用のある黒豆茶などを摂ることで、尿の排泄を促すと良いでしょう。また、腎を補う漢方薬や食材はこの時間に摂るようにするとより効果的とされています。

戌亥の時間(19時~23時)…心包経・三焦経

痛み、痒みを伴う皮膚疾患は心に属するとされています。心包は、心を邪気から守る役割を担っているため、戌の刻には皮膚の痛み、痒みを感じやすいと考えられています。スキンケアをして、リラックスできるミントティーやハーブティーなどでストレスの解消を促すと良いでしょう。

長距離フライトでは、フライト中から目的地の時間を意識した生活リズムを心がけ、到着後はその時間帯の衛気の運行に合わせて活動することが重要です。特に夜間は適度な保温と休息を確保し、朝は意識的に光を取り入れて衛気の体表運行を促すことで、体内リズムの調整をスムーズにできます。

まとめ

旅行中はさほど時差ぼけを感じなかったのですが、帰国後一気に時差ぼけになった理由が良くわかりました(-“-)あと3日休みが続くので、「子午流注」を意識した生活を送り、時差ぼけを早く解消できるよう努めてみます。ロゼレムも飲んでみようかな(^^

旅行帰りの皆様!帰国後は、ホッとした気分から疲れが一気に出てしまい、時差ボケ対策を忘れてしまいがちですが、帰国後こそ、時差ボケ対策を忘れずに!「子午流注」を意識しながら生活をしてみてくださいね~(^^)/

コメント